AI(인공지능) 반도체 시장이 급성장하면서 AI 반도체를 국가적 안보자산으로 인식하고 기술경쟁력을 키워야 한다는 지적이 힘을 얻고 있다. 정부와 업계가 선제 투자를 전략적으로 이어감과 동시에 기술 유출을 막기 위한 제도적 장치를 강화해야 한다는 목소리도 나온다.

30일 업계에 따르면 한국반도체산업협회는 2020년 153억 달러(한화 약 20조원)인 AI 반도체 시장 규모가 2027년이면 1194억 달러(157조원) 규모로 급성장할 거라고 전망했다. AI의 진보가 자율주행차, 로봇, 스마트 공정 등 첨단 제조 서비스를 비롯해 ICT(정보통신기술), 금융 등 모든 산업 분야에 적용될 거라는 근거를 들었다. 핵심 산업을 중심으로 처리해야 할 데이터 규모가 기하급수적으로 증가하면 AI 반도체 수요도 급증할 수밖에 없다는 데엔 이견이 없다.

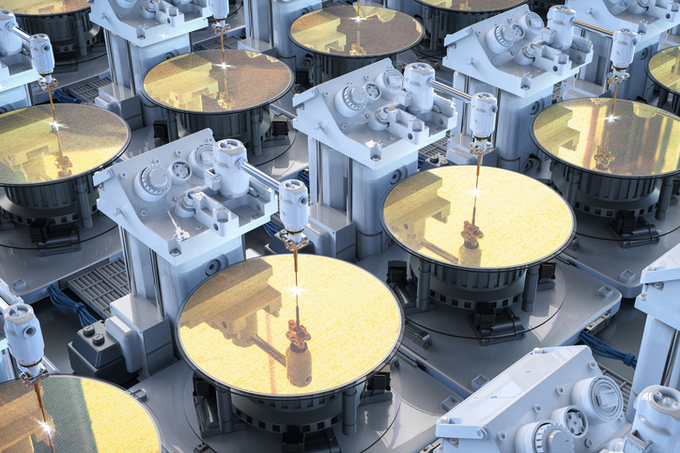

AI 반도체는 컴퓨터의 두뇌라고 할 수 있는 CPU, 기계학습 애플리케이션을 가속하도록 설계된 AI 가속기를 구성하는 GPU, FPGA 등을 두루 포함한다. 통상 3㎚ 이하 초미세 공정으로 제작된다.

최근 들어 이 시장을 주도하려는 글로벌 빅 테크의 움직임도 분주하다. 엔비디아, AMD, 인텔 등 글로벌 팹리스 기업들은 경쟁적으로 새로운 구조의 AI 반도체를 발표하고 있다. 이에 더해 구글, 마이크로소프트(MS) 등 거대 수요기업들까지도 직접 AI 반도체 개발에 뛰어든 형국이다.

국내 반도체 업계는 첨단공정의 어려움으로 인한 수율 하락, 대형 AI 칩 파운드리 고객사 확보 경쟁, 글로벌 표준 선점 등의 어려움에 직면해 있다. 아울러 방대한 연산 수행에 따른 전력 소모를 해결할 전력 효율화와 경량화 기술개발에서 글로벌 수준에 이르지 못하고 있다는 지적도 있다.

전 세계 AI 반도체 분야에서 경쟁이 격화하면서 선제 투자 등 반도체업계와 정부의 대응이 시급하다는 목소리가 나온다. 국회 입법조사처는 ‘2024년 국정감사 이슈분석’ 보고서에서 “과거엔 석유, 화학, 철강 등의 주력 산업군이 국가경쟁력을 결정했으나, 이제는 반도체산업 경쟁력이 국가경쟁력을 좌우하는 시대”라면서 “특히 시스템반도체, AI 반도체와 같은 첨단반도체의 개발과 안정적 공급이 국가안보와 직결됨을 인식해 선제적인 투자와 함께 기술 유출 방지에 힘써야 할 것”이라고 제언했다. 22대 국회에서도 반도체산업 경쟁력을 높이자는 내용의 특별법이 여럿 발의된 상태다. ‘반도체산업발전특별위원회’를 대통령 직속 기구로 설치하거나 세제지원을 확대하자는 주장도 힘을 얻고 있다.

반도체 산업과 수요산업 간, 팹리스와 파운드리 간 협력 수준을 높여야 한다는 목소리도 나온다. 수출입은행 혁신성장금융1부는 지난 5월 ‘AI 반도체 시장 현황 및 전망’ 보고서에서 “주력 수출산업인 자동차, 조선 등과 연계 강화를 통해 수요기업이 요구하는 반도체를 적기에 개발해야 한다”면서 “팹리스와 파운드리 간 유기적 협력관계 구축을 통해 AI 반도체 기업의 성장이 국내 파운드의 성장을 견인하는 선순환 구조를 구축해야 한다”고 진단했다.

오현승 기자 hsoh@segye.com